Aprovechamos para anunciar a nuestros lectores que Julieta Lomelí se incorpora a la plantilla de colaboradores de Laberinto, con su columna “Filosofía de altamar”

A la filosofía, en variadas ocasiones, te la encuentras escondida en una cueva virgen o en las alturas de una montaña metafísica cubierta por toneladas de nieve. Aunque lo mejor de esta labor, casi celestial, es ir a un encuentro o jornada académica donde los especialistas, ponentes, intelectuales y hombres con nubes en los ojos se sientan en sillas monacales a leer un extenso ensayo sobre los problemas más primordiales que atañen a estos eruditos: filósofos brillantes y no tan brillantes. Generalmente, sin mirar al público, sobre todo al sector de sus no tan doctos estudiantes. En tales asambleas se acostumbra una entonación clerical, acompañada de movimientos circulares con las manos. Muy popular se vuelve también el uso de gafas no convencionales y una pose que manifiesta, a leguas, lo inteligentes que son. Los tópicos más usuales del conclave filosófico son el conocimiento de lo idéntico y lo desemejante, seguido de la belleza y cómo es que se aleja de sí misma. El tema sobre el acaecimiento del ser y su pertinencia para la ontología es algo de suma pertinencia en los coloquios, o lo ridículo que lo anterior suena para una lógica paraconsistente. Aunque también es usual que se dediquen ponencias a descifrar la distinción clara entre sujeto y objeto, entendimiento o voluntad; o el problema de si Dios existe en el topus uranus, se quedó en el Edén, se fue a vivir a Marte, o está en cada una de nuestras mónadas.

Pero cuando la conversación entre iluminados se pone más álgida, a los filósofos con toga y birrete les gusta citar frases flemáticas, usualmente en griego con matices teutones, y musicalizadas con un poco de provenzal. Sin embargo, no estamos aquí para repetir esos patrones, porque el libro del que venimos a hablar es todo lo contrario a esta criptología, a veces déspota y alejada del mundo de la vida, de esta filosofía de elegidos que al lector más allá de la universidad no le dice mucho.

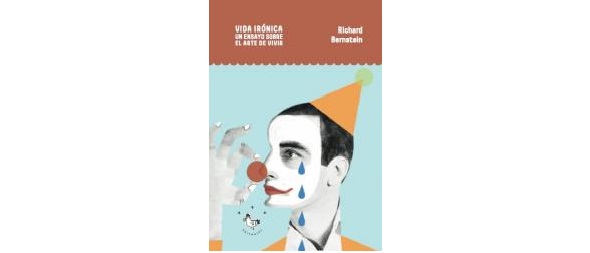

Hoy venimos a hablar de Vida irónica (Pollo Blanco, México, 2018, traducción de Alonso Solís), del filósofo norteamericano Richard Bernstein, quien por cierto fue muy amigo de Hannah Arendt. Ésta última que, en plena madurez de su pensamiento, decidió alejarse de la academia en su sentido ortodoxo, en el modo en que los alemanes de fines del siglo pasado habían estado construyéndola: como un edificio conceptual rígido y de élite, que se olvidaba de los problemas sociales y públicos más urgentes: “Yo quiero comprender, y si otros comprenden en el mismo sentido en que yo he comprendido, ello me produce una satisfacción personal, como un sentimiento de encontrarme en casa”. Richard Bernstein es de este tipo de pensadores, de esta raza de ilustrados, de enciclopédicos, de intelectuales totales que hacen uso no solo del discurso filosófico, sino que también merodean los rumbos de la teoría política, la lingüística, la literatura, el arte, los estudios culturales y todo eso que habrá de servir para sus propios fines. Porque el desarrollo de un tópico, del pensamiento mismo, está, como la vida misma, construido de múltiples facetas que extienden sus aguas más allá de la isla de la filosofía.

Richard J. Bernstein es un filósofo de altamar, que parece admirar y enaltecer en su libro, Vida irónica, a otros pensadores de altamar, como Richard Rorty, el rebelde, el ironista, que después de haberse posicionado en la academia norteamericana como una autoridad de la filosofía analítica —esta etiqueta que en la actualidad te podría convertir en un “filósofo profesional de primer orden”— decidió, después de una crisis, derivada de una contradicción interior, después de lo que al final podría ser la ironía, reemplazar “los estándares que de inicio aceptaba” como criterios para ser un “filósofo profesional” por aquellos parámetros en los que él sí creía y que lo volverían no solo un filósofo profesional sino un pensador más honesto.

No basta con volverse un filósofo destacado; es más necesario cuestionarse, escribe Bernstein, “el significado mismo de ser filósofo y la idea de la filosofía como disciplina académica”. Esta duda existencial, cuenta Bernstein, que asedió a Rorty, esta contradicción entre lo que miraba a su alrededor, entre una filosofía que a él no le decía mucho y esa otra que él quería emprender, una más cercana a la vida. Esta duda irónica que irrumpía en la cumbre de la carrera de Rorty, en los años sesenta, que radicalizó cualquier opinión que hasta entonces tenía sobre su profesión, lo llevó también a preguntarse si “Entre todos los filósofos profesionales (en los departamentos de Filosofía) ¿existiría algún filósofo?”. Quería convertirse en un filósofo y no meramente en un académico acotado a una sola disciplina y estilo de escritura. Quería dejar de ser un filósofo sistemático, amante de los argumentos, del paper y del léxico de rigor, y convertirse en un filósofo “edificante”, rebelde, de esos que no solo exponen sus ideas en una prosa distinguida, sino también en “sátiras, parodias y aforismos”.

En esto radica la ironía que rescata Berstein, en ese acontecimiento, gran acontecimiento, que mina nuestro mundo interior, que hace estallar nuestra cotidianidad, que deja explícita una “negatividad”, una contradicción. La ironía puede ser una bomba que explota y destruye todo a su paso, que si no sabemos manejarla puede desalojarnos de nuestra zona de confort y lanzarnos a la morada del nihilismo. Pero como decía el filósofo italiano Franco Volpi, “el nihilismo tiene su cara hermosa, no creer en nada produce tolerancia”. El secreto es dar el tránsito de esa ironía que cimbra nuestro ser, que destruye viejas creencias, modos, estilos de vida y valores, y volverlo, usando el término de Nietzsche, un “nihilismo activo”, que nos arrojé a redirigir nuestras vidas, a cambiar eso que no nos gusta, a darle a la existencia una forma nueva, una forma más bella.

La ironía es el inicio de ese tránsito, ese que también Rorty, cuenta Bernstein, ante la extrañeza de la forma tan reducida de hacer filosofía, esa que se aleja de lo cotidiano, de un público lector mayor, y que, a veces, en aras de defender la racionalidad se vuelve distante con las pasiones, irrumpió en su vida haciéndolo renunciar de una vez por todas a Princeton, a su manía por la profesionalización y súper especialización del discurso filosófico, incorporándose a la Universidad de Virginia como catedrático de una disciplina construida por varias disciplinas: las humanidades. Rorty se volvió un maestro que enseñaba la pluralidad, y dentro de esa pluralidad incluía su preocupación por la tolerancia, por el liberalismo, que puede iniciar con la irrupción de la ironía, con la reflexión alrededor de las explicaciones supuestamente “racionales” que utilizamos para justificar nuestras acciones, para justificar, por ejemplo, el racismo, el clasismo, una dictadura o un acérrimo nacionalismo.

La irrupción de la ironía para Rorty, comenta Bernstein, pone en duda las razones, autoelogios o engaños en los cuales creemos justificar nuestros valores personales más arraigados, lo que Rorty llama “léxicos últimos”. Cuando éstos se tambalean por un acontecimiento irónico, nos cuestionamos las palabras que usamos para justificarnos, y nuestros léxicos últimos tan enquistados entran en crisis, por lo que en el mejor de los casos será necesario renovarlos, reconducir la comprensión de nuestra vida a una visión menos dañina, siendo conscientes de que la forma en que justificamos nuestra existencia está mediada por “todo tipo de contingencias históricas que influyen y dan forma a nuestros léxicos últimos y no es raro que estos léxicos cambien a lo largo de nuestras vidas”. Cuando se duda del valor de alguno de esos léxicos, acudimos a todo tipo de engaños para creer que se justifican “racionalmente”, pero esto es falso. Si, por ejemplo, estamos muy casados con la idea de que por alguna razón social, económica o de estatus académico, somos superiores al prójimo, gracias a la irrupción irónica podríamos caer en la cuenta de lo ridículo que sería tratar de justificar racionalmente tal idea.

La ironía de Rorty, explicada desde Bernstein, tiene una finalidad: destruir las ideologías, aniquilar la falacia de que existen explicaciones últimas y definitivas, darnos cuenta del peligro de postular una Verdad con mayúsculas que anule a las demás verdades, que anule la diversidad. Para el ironista liberal que es Rorty no hay respuesta alguna a la pregunta “¿por qué no ser cruel?, ni hay apoyo teórico que no sea circular de la creencia de que la crueldad es horrible”. Rorty es el ejemplo práctico y teórico de la irrupción de la ironía. Práctico porque a partir del belicismo interior entre su vocación y la profesionalización en boga de la filosofía logra desprenderse de los parámetros académicos de la filosofía unilateral y de rigor, para optar por una filosofía que ampliaba sus horizontes, haciendo uso de varias disciplinas humanistas, para construir así una reflexión que, en sentido teórico, también quiere acabar con toda —como escribe Bernstein— “forma de fundacionalismo y representacionalismo, eso como parte de un plan maestro para mostrarnos lo ilusorio que es creer que podemos escapar a la contingencia de la pluralidad”. Rorty “usa la ironía (en vez del argumento) como esa poderosa herramienta para exponer ilusiones”, para acabar con los dogmatismos y volvernos más tolerantes, más abiertos al mundo y a su complejidad, a la realidad llena de colores, de razas e idiosincrasias.

Me he detenido en Rorty porque me parece un ejemplo actual de cómo la ironía no es solo un asunto teórico, sino que también puede reconfigurar una vida académica y entonces redirigir todo un sistema de pensamiento hacia un planteamiento de tolerancia. Quisiera ahora mencionar brevemente a otra figura filosófica de una época muy alejada de la nuestra, que Bernstein también usa en su libro como representante y fundador de la ironía: Sócrates.

Sócrates es el primer irónico de la historia y, sin meternos mucho en nimiedades, el filósofo dibujado por Platón interpela a sus lectores, enredándolos de inicio en una dinámica engañosa, en la cual pretende no saber nada, o quizá en realidad no sabe nada, mientras que va conduciendo paso a paso, por medio del método mayéutico, a sus escuchas, burlándose de ellos cuando parecen no contestar a la altura de ese hombre que dice que nada sabe, poniendo en crisis sus creencias y conduciéndolos, a partir de la ironía, a sus propias conclusiones. El Sócrates de Platón es este que, a partir de una serie de suposiciones teóricas, de cuestionar a quien lo lee, pretende provocar en el lector algún cambio o decisión en su forma obrar o comprender su propia circunstancia.

Sócrates no es solo el primer ironista de la historia, también es un precursor importante de esta gran tradición que apela al autoconocimiento. El “conócete a ti mismo” implica un replegarse hacia el propio yo para saber a dónde conducir nuestras vidas. Cómo no conocernos a nosotros mismos a partir de ese punto de quiebre que demolerá nuestros propios prejuicios, de esa ironía platónica-socrática que, como escribirá Bernstein “está dirigida a nosotros: los lectores de los diálogos, que adquiriendo conciencia de nuestro propio autoengaño e ignorancia es que experimentamos de lleno el aguijón de la ironía”. Cómo no cambiar nuestra visión de la vida a partir de ese momento irónico que devela eso que usualmente hacemos y no nos gusta, o no es tan conveniente, y lo que en realidad nos apasionaría estar haciendo, o deberíamos, en un sentido ético, estar haciendo. A este extrañamiento ante nuestras propias convicciones, escribe Bernstein, se le llama extrañamiento erótico, y ahí radica la “verdad de la ironía”, en que logra superar la mera destrucción, el nihilismo inicial. “El movimiento erótico va más allá de esta primera etapa: se materializa en la pasión ética que se manifiesta cuando nos convertimos en seres humanos”. Porque para Bernstein no vale solamente haber nacido humano, sino convertirse en humano, lo cual significa tener en nuestras propias manos —más allá de la inercia cotidiana que nos arroja a hacer las cosas sin reflexionar, que nos orilla al automatismo existencial— la decisión de moldear nuestra propia vida, de conducirla a un mejor puerto: eso que filósofos como Foucault, Pierre Hadot, Franco Volpi, llamarían una “estética existencial”.

Quisiera extenderme más y contarles sobre ese largo océano de filósofos que Bernstein recorre en su libro, Vida irónica, pero eso no sería justo porque los puertos son varios: desde Alexander Nehamas hasta Gregory Vlastos, desde Jonathan Lear hasta Richard Rorty, desde Sócrates hasta Kierkegaard, y el tiempo para navegar es corto, si nos extendemos podría llegar el naufragio del tedio. Aparte de que sería un abuso de poder, de ese poder que tiene el aburrido escritor sobre sus víctimas que lo leen. Por lo tanto, sólo los persuadiré a leer el libro, no sólo por el hecho de ser una reflexión escrita de manera magistral, sino por la rebeldía y la urgencia de construir una nueva filosofía. Una que tan sólo por dignidad y vocación debería de dirigirse hacia un público más amplio, tener una implicación social mayor desde la cual toque el alma del mayor número de lectores posibles. Una filosofía que nos ayude a hacer de nuestras vidas una existencia bella, una estética existencial que responda a la pregunta, que como escribe Bernstein, ha resonado y seguirá haciéndolo por muchos más siglos, que considero es la más importante de la labor filosófica: “¿Cómo debemos vivir?”.

ASS